ご挨拶

- こんにちは

アマートとは(最愛の人)という意味のイタリア語です。

社名にイタリア語であるアマートという文字を使ったのには、特別な意味はありません。

このアマートという響きが優しくて、意味がとても素敵だったからです。

世界を通じて、人、1人1人が自分の周りの人達に対してアマート(最愛の人)という気持ちを持ったとしたら、きっと素晴らしい事だと思います。

このホームページへ訪れた方がアマートの意味を理解して頂けると幸いです。

私もこの言葉の深い意味を理解し多くの方に伝えていけたら・・・と

また私自身もいつまでも、そうありたいと思っています。

このアマートSHOPは、地球・環境に優しく、心と体に良い物、人の役にたてる商品をを取り扱う事に努力しております。

アマートSHOPを宜しくお願い致します。

恵子

更新情報

- 10/25ホームページを更新しました。

植物免疫活性剤マーモ30A

植物免疫活性剤マーモ30A 正規代理店 有限会社アマート

取扱商品

■マーモ30の特徴 (植物免疫活性剤)

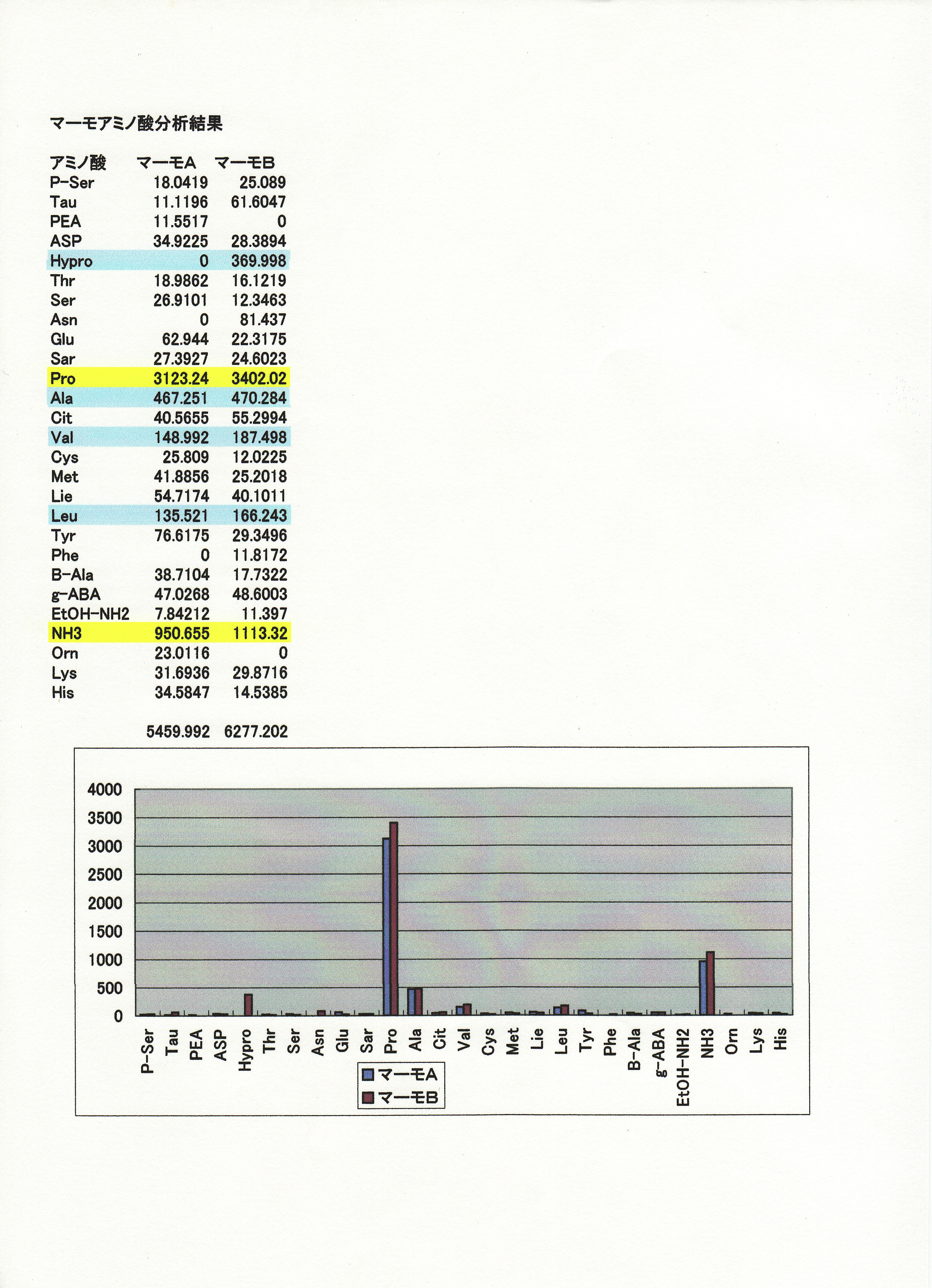

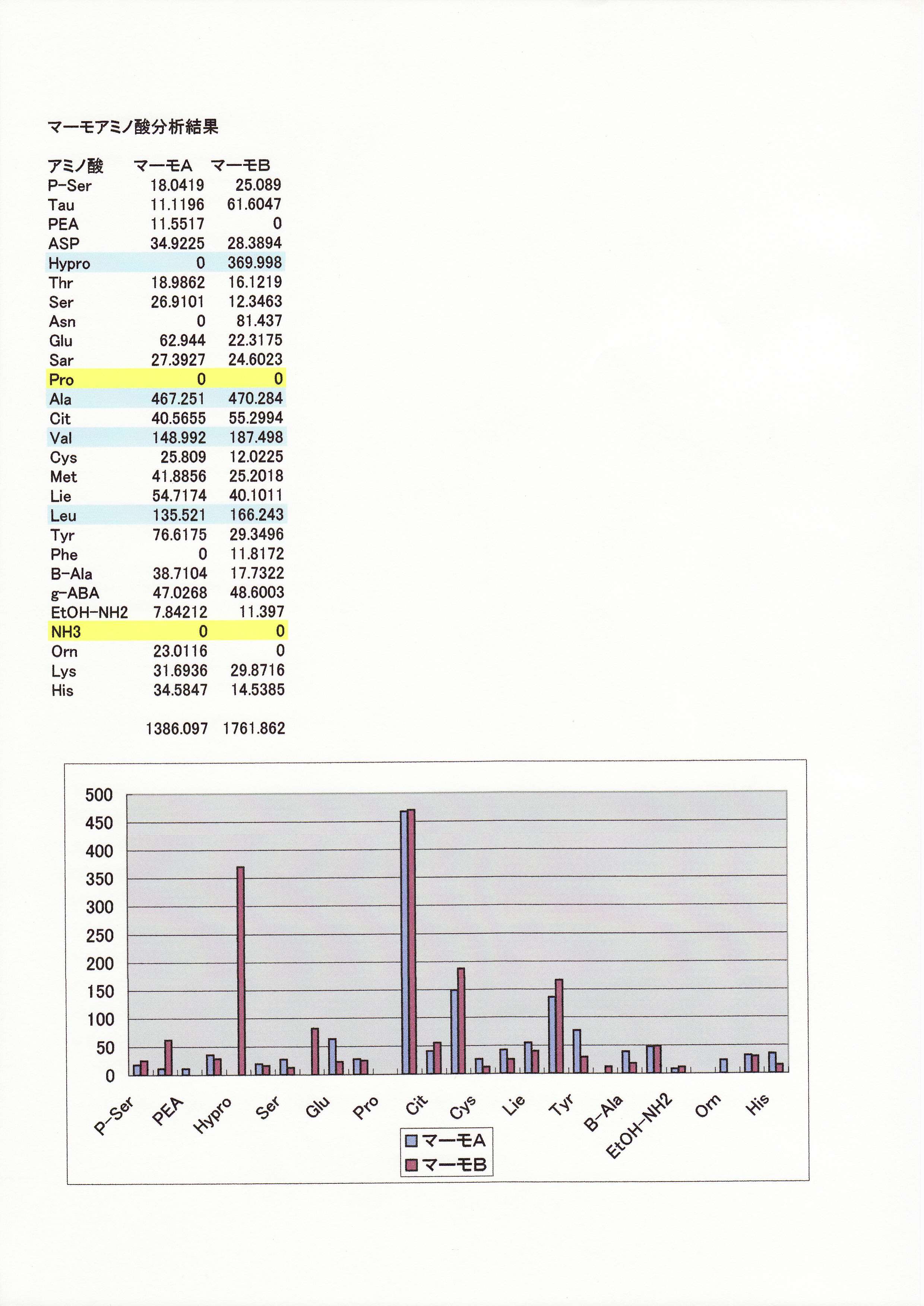

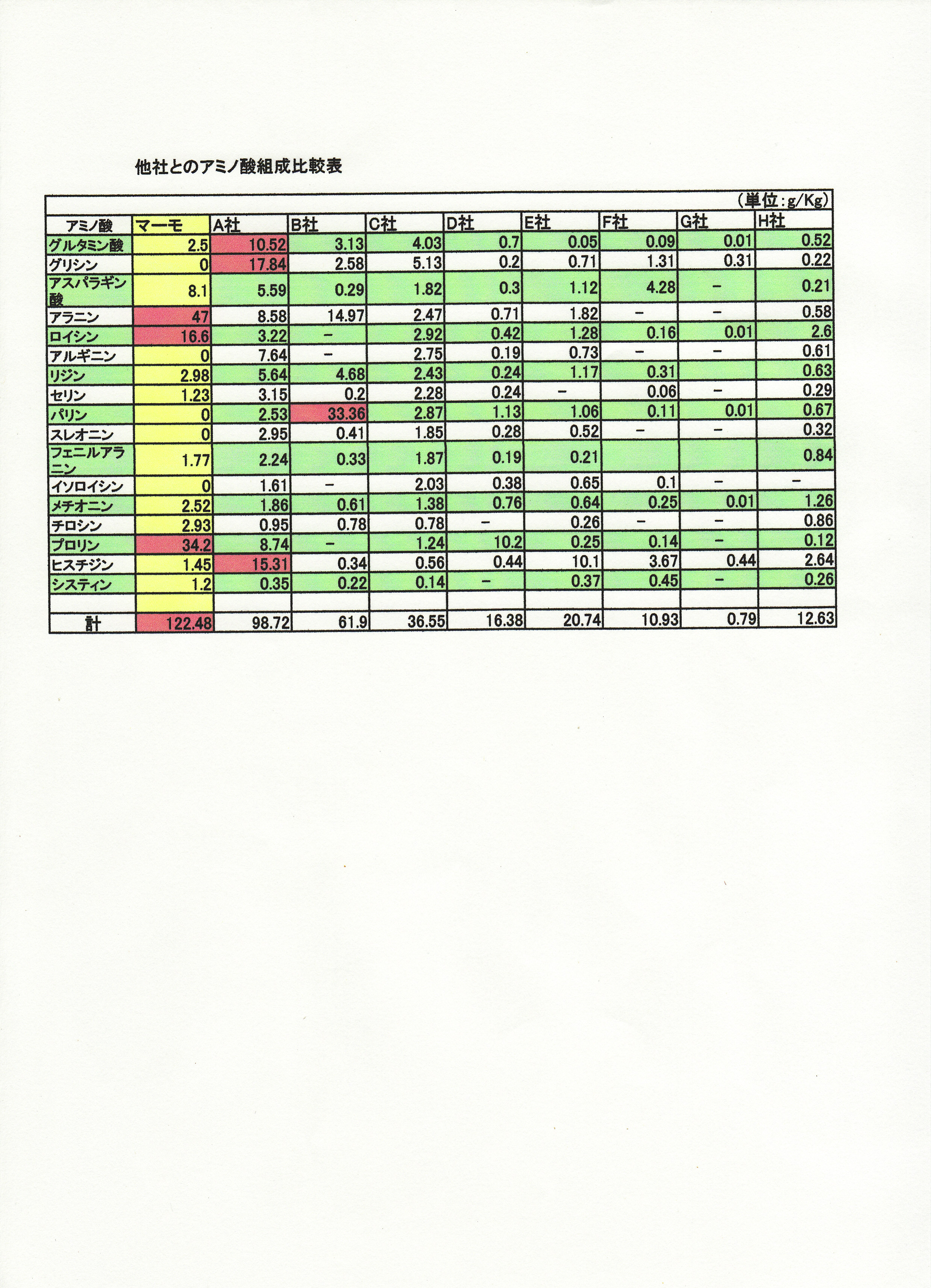

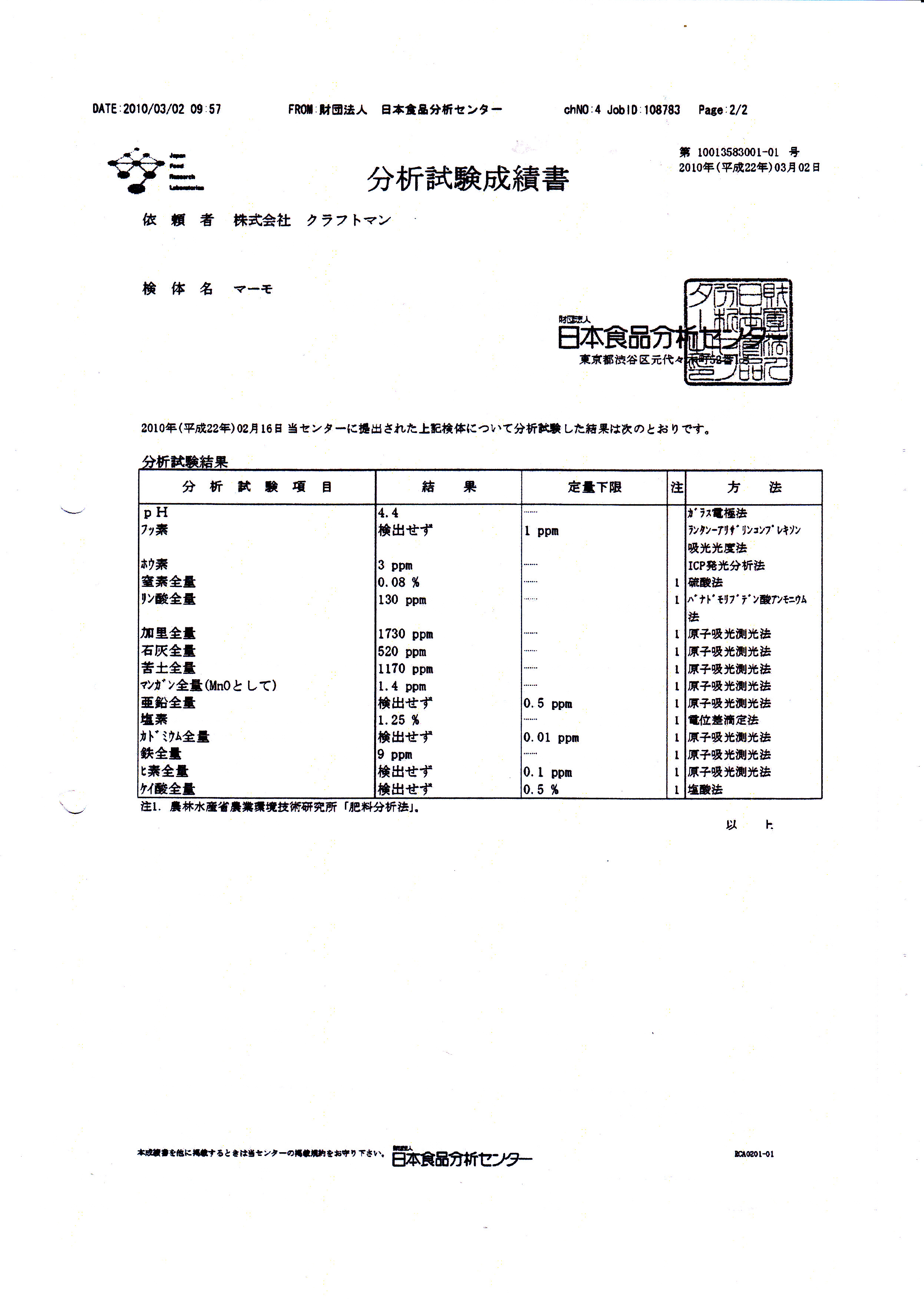

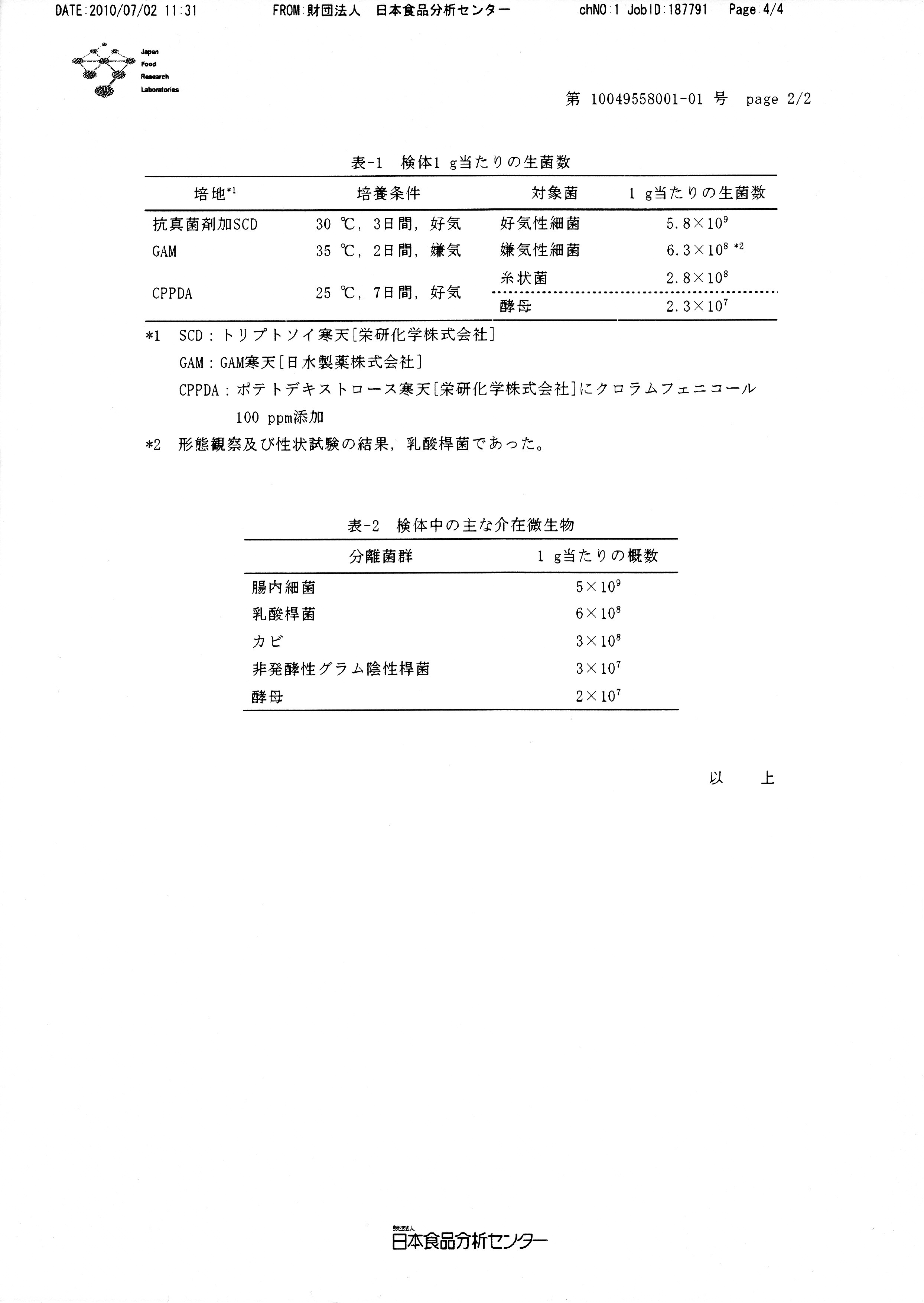

- 海水と植物有機物質を分解装置の中に入れ密閉状態にして、飽和蒸気を挿入することにより加水分解(イオン分解)されて出来たのが、微量要素(ミネラル)と30種類ものアミノ酸(総合122.48g/㎏)です。その中でもアラニン(47g/㎏)、プロリン(34.2g/㎏)、ロイシン(16.6g/㎏)が最も多く含まれています。

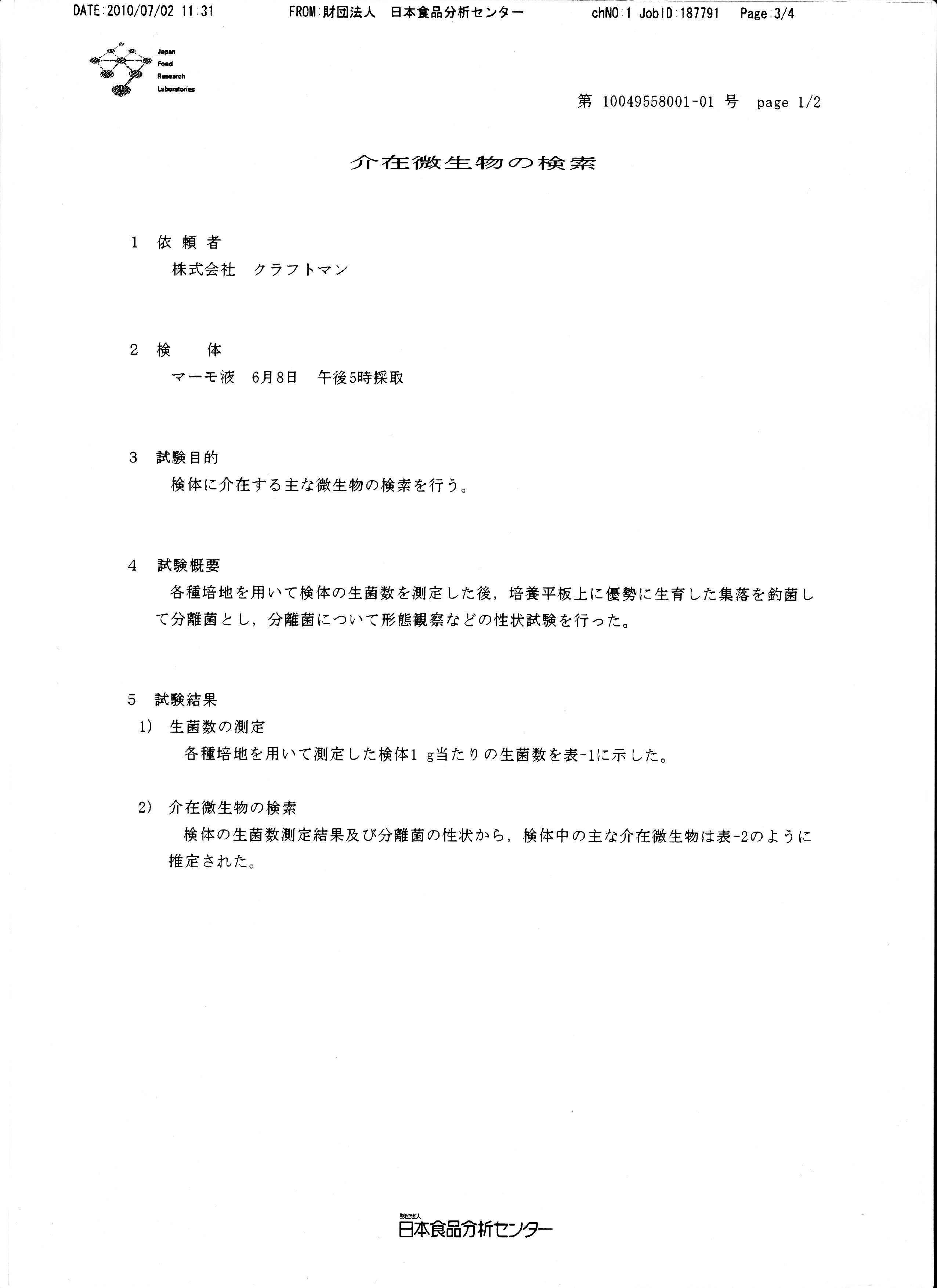

- それを発酵熟成することにより強酸性pH4の好気性菌と嫌気性菌の乳酸桿菌が豊富に含まれています。その強酸性に増殖する微生物が酵母菌です。

- アミノ酸を作物に直接吸収させることで、効率よく栄養素を調達して、作物の健全な生長、同時に、光合成で作られる炭水化物のゆとりを生み出すことで、全天候型の無病・高品質・多収の作物栽培を手に入れる事ができる。

恵子お勧め商品 植物免疫活性剤マーモ30A ㈱クラフトマン正規代理店有限会社アマート

まずは生産者の声を聞いてください!

マーモ30効果

- 植物の葉が立ち上がり厚み・色・つや・ともに健康的になる。

- 根が張りが良くなり、特に毛細根が多くなる。

- 酵母菌の増殖により「ガチガチ」の土壌が「ふかふか」になる。

- アミノ酸のプロリンは、旨味、果実の肥大、着色、香り、に効果が大きい。

- アミノ酸のロイシンは、旨味、着色、香り、に効果が大きい。

- アミノ酸のアラニンは、旨味、に効果が大きい。

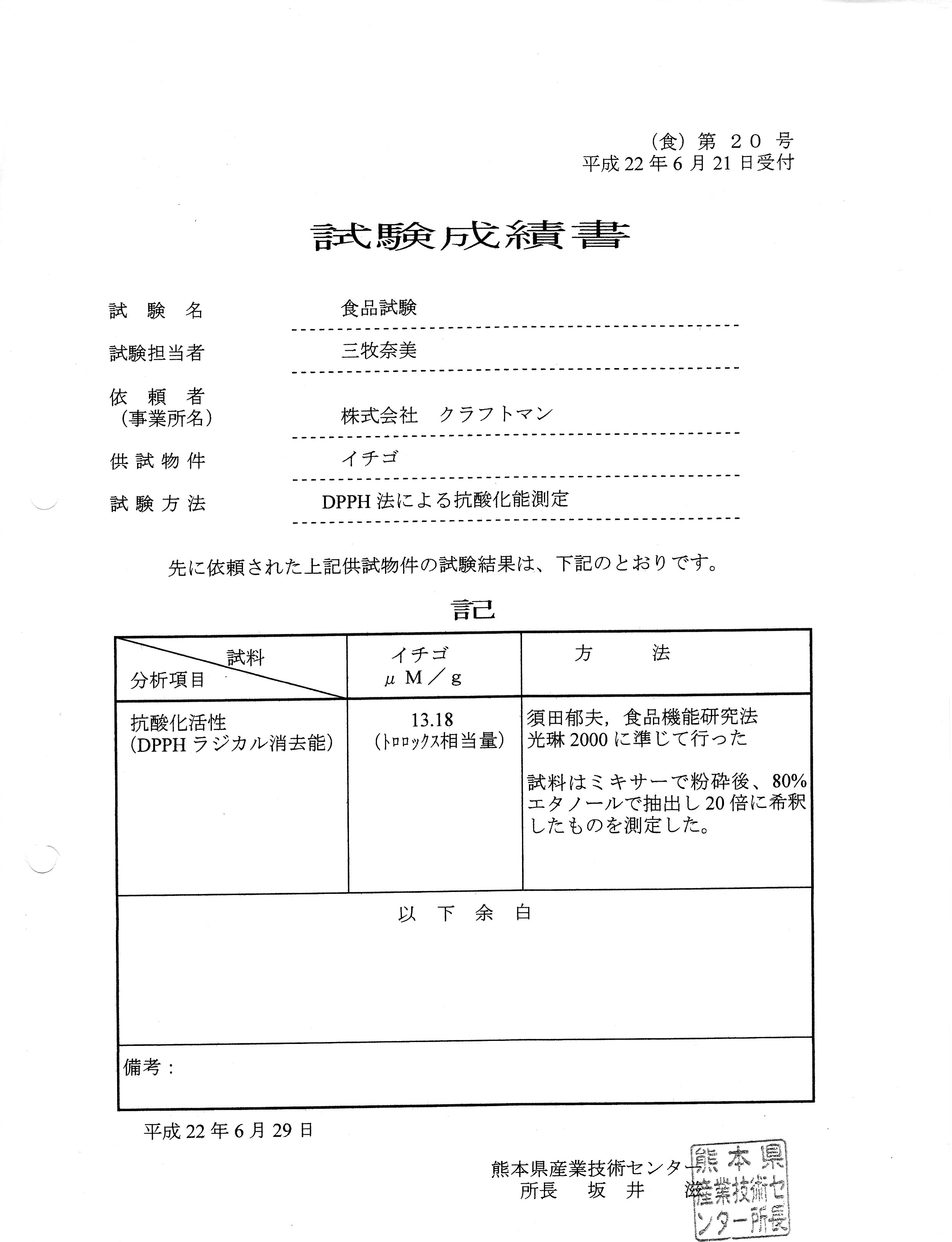

- 品質が丈夫になり日持ちも良くなる。(抗酸化性が高い)

- 病害虫にも強くなる。

- 収量が20%~50%アップする。(実例あり)

- 作業量も減少し、年間コストも削減できる。

- 消費者には、安心・安全な食物を提供できる。

マーモ30使用方法

- 種・苗:50~100倍に希釈し3時間位浸けてから使用する。

- 果実・葉菜・根菜・茶など

: 10a当たり2~5ℓを希釈して灌水をする。

200~500倍に希釈して葉面散布をする。

学校法人近畿大学へ依託研究

- 研究課題・・マーモ30の効果について!

- 目 的・・海水と有機物質を原料として製造されたマーモ30の効果について

イチゴ及びトマトを用いて解明する。

- 依頼内容・・上記資材の植物病害菌に対するシャーレにおける抗菌作用を判定する。

マーモ30栽培方法

苺の森口さん(今年の最高糖度:24°)

- 作業方法・・・10a当り1~3ℓで1週間に1~2回と灌水の回数が多くなる。

葉面散布は通常200~500倍、花芽形成期は100倍を1週間に1回。

- 作業量・・・消毒が減少。

- 収穫量・・・B級品が少なく、A級品が多くなり20%~30%アップ。

- 品 質・・・品質向上により玉の肉質が良く、大きく、糖度が上がる。

- 病害虫に対しての抵抗力・・・抵抗力が強くなった為、消毒散布の量が減少。

- 有機肥料・・・元肥をボカシ肥料と米ぬかを入れる。追肥はなし。

- 有機農薬・・・ニーム

- 年間コスト・・肥料と有機農薬の減少により削減。

- 注文受付・・電話番号:0968-82-3968(販売期間:12月~4月末まで)

- マーモ30を使って3年目の苺畑を耕すと以前は、化学肥料や農薬を使っていた為に底の方は汚泥の匂いがしていたが今では全く匂いがしなく成り土がふわふわになった。

- 葉面散布をすると葉が立ち上がり、葉の色も緑色が濃くなってきます。

- 根もマルチの下は白く細い根が沢山出てくる。

- 苺の実が硬くなり日持ちが良い、食べればサクサクとして甘い苺です。

- 去年は糖度が最高24.5°まで上がりました。東京のレストランのオーナーとそこに来られる外国人の人達が世界一の苺だと絶賛したそうです。

- 今年1月初めで糖度が21.5度ありました。凄いと思いませんか?

みかんの大村さん(甘みと酸味の絶妙な味最高糖度17°)

- 作業方法・・・灌水は、年に1回~2回位の10aに2,000ℓ(マーモ30を2ℓ入れ1,000倍に希釈す)

葉面散布は、5月~8月末迄は500倍で月に1回~2回、農薬散布と一緒に混ぜる。

9~12月迄は、500倍で月に5回~6回集中散布(味を乗せる為)

- 収 穫 量・・・品質向上により20%~50%位増。

- 品 質・・・実が硬く日持ち良くなり糖度が上がり、樹が元気になり玉のびが凄く良くなった。

- 病害虫に対しての抵抗力・・・葉のワックス層が厚くなり、抵抗力が増した。

- 有機肥料・・・10a当り7俵に減少する。

- 農薬の使用量・・・2割減少

- 年間コスト・・・肥料、農薬の減少により大幅な減少です。

- 注文受付・・電話番号:

茄子の森さん(生で食べるとリンゴのような食感と糖度5の旨味が最高です)

- 作業方法・・・点滴チューブで、うねのみ灌水。(10a当り1~3ℓを7~

10日間隔で通年灌水)

葉面散布は、農薬散布時に一緒に行う。

- 作業量・・・品質向上により選別作業の時間が大幅に減少。追肥 の作業が無くなる。

- 収穫量・・・大幅な肥料の減少にもかかわらず通年どおりの収穫がある。

- 品 質・・・品質向上のよりA品率のパーセントが20%位アップする。

- 病害虫に対しての抵抗力・・・作物が健全に生育しているので多少の害虫がいてもあまり

心配しなくても良い。

- 有機肥料・・・元肥を定植1~2ヶ月前に米ぬかを10a当り800㎏使用のみ。

- 農薬使用・・・月に1~2回のペースで農薬散布をする。

(マーモを500倍にして農薬を混ぜて散布する)。

- 年間コスト・・・肥料代の大幅な減少と、作業量の減少によって人件費の削減が見込める。

- 注文受付・・電話番号:

芋と玉葱の魚野さん

- 注文受付・・FAX番号:

- 芋にマーモ30Aは数回しか灌水をしていません。それで生の芋の糖度が11°あり、焼き芋にすると糖度が17°に上がりました。甘くて美味しいですよ。食べてみてください。

- 玉葱は、22年5月に収穫した物が今現在23年2月いまだに瑞々しくて、甘みは糖度が7°もあり凄く美味しいです。サラダで食べてください。マーモ30Aは、月に3回くらいの灌水だけです。

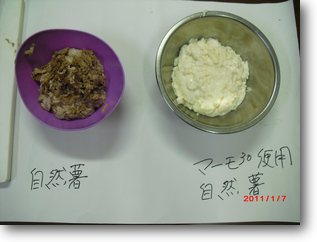

自然薯の荒木、水上さん

- 平成22年9月からマーモ30Aを500倍で2回灌水と1回の葉面散布をしただけで1キロ以上の自然薯が収穫できた。マーモをしていない自然薯は600~800グラム程度の大きさだ。また、マーモ30Aを使用した自然薯は灰汁が無い為に色が白く黒くならない、味は土臭くなく甘みがあり美味しいです。

1,種もみ消毒・水浸け:種もみを50~200倍のマーモ水に3時間くらい浸けておく。

2,育苗箱に播種

①堆肥散布

②荒おこし:2~5ℓを500倍に薄めたマーモ水を散布して、荒おこしをする。

③荒あけ

④代かき

⑤田植え:田植え直後に水口から10a当り2~5ℓ流し込む。

⑥水落とし前:穂肥えとして、10a当たり2ℓの灌水をする。

⑦水落とし :穂肥えとして、500倍のマーモ水で葉面散布をする。

⑧水落とし後:身肥えとして、500倍のマーモ水で葉面散布をする。

※葉面散布は、500倍に薄めたマーモ水で農薬を希釈して散布することができる。

スイカの使用例

①1回目:根基に500倍位で灌水をする。

②2回目:1ヶ月後に500倍~800倍位で灌水する。

③消毒や農薬の葉面散布をされる時には、500倍のマーモ水で希釈をし葉面散布する。

トマトの使用例

①10a当り1週間に1回の灌水をする。

ア)1回目: 5ℓ ~ 6ℓ の灌水をする。

イ)2回目以降: 2ℓ ~ 3ℓの灌水をする。

②消毒や農薬の葉面散布をされる時には、500倍のマーモ水で希釈をし葉面散布する。

芋の使用例

①苗をマーモ液(50倍~100倍/1時間~3時間)に浸けておく。

②定植後にマーモ液500倍で灌水する。

③消毒や農薬の葉面散布をされる時には、500倍のマーモ水で希釈をし葉面散布する。

マーモ30

日本農業の現状と将来?

- 40%台にとどまる低い食料自給率、人口の3%に満たない農家が日本の食糧の大半を支え、かつ農家の高齢化と減少と、幾多の難問を抱える日本農業。農業を覆う問題の構造を明らかにし、農業改革の方策を探る。

農水省統計によれば、2008(平成20)年の農業総産出額(概算)は8兆5千億円このうち耕種部門の産出額は5兆8,248億円(農業総産出額に占める構成比68.7%)である。日本の農業就業人口は毎年十数万人ずつ減り続けており平成20年で298万人。このうち約半数の140万人を70歳以上の高齢者が占め、20年後を担う39歳以下は35万人にとどまる。同様に漁業人口も、漁に出る17万人の男性の5割が60歳以上の高齢者が占める。

主要先進国の中では最低の39%(2006年)という食料自給率の低下、後継者不足、耕作放棄地の増加、農業人口の長期減少、グローバル化に伴う輸入農産物の増加による競争力低下、といった深刻な現状が浮かび上がる。日本農業の衰退が止まらない。

- また、現在の肥料は化学的に科学物質を合成した化学肥料が畑や田んぼの土中に蓄積されていき土の中の生態系を崩し、微生物のバランスが取れなくなり、生きた土ではなく、死んだ土へと変わっていきます。生産者の人達は化学肥料を使い始めた頃には、まだそれまでの地力が残っていたので、化学肥料は魔法の薬のように言われ、作物もちゃんと育っていました。しかし、その地力が失われるに従って弊害が起こって土はかたくなり良い作物が作れない、そこで益々化学肥料を入れ農薬を使うというような悪循環に陥ってしまいました。そんな野菜や果物等を動物や人間が食べることにより原因不明の病気が多くなってきているのも事実です。

- 有機栽培や自然農法の畑の土は、山の土のようにふかふかして腐葉土の独特な匂いがします。それに対して、化学肥料や農薬で死んだ畑は、土がガチガチに固くなり生き返らせるには、何年もの年月が必要です。しかし、有機肥料も有機物が微生物によって完全に分解されていない状態では、悪臭、ガス発生、害虫発生等の問題があります。

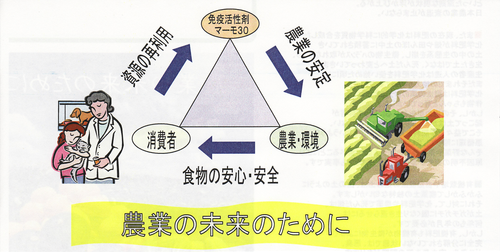

- 此れからの日本の農業生産は世界一を目指し、安心・安全な農産物や加工品を生産することで自給率を100%まで上げ世界へ日本の農産物を輸出していくことです。マーモ30は、日本の農業を基本から改革をし食の安心・安全な環境改善を実行しながら自給率を上げて行き、農業生産大国を目指して行く為のお役に立てるものと思っています。

-

参考資料

ミネラルの特徴と効果

- 生物はどのような形をしていても栄養分を吸収して生きています。人間や植物も同様で必ず必要な栄養素があります。ほとんどの栄養素は合成が可能ですができないモノがあります。それがミネラルです。農業用語では微量要素と言われていますが、普通は害のある重金属もミネラルで吸収できるサイズとイオン化が問題です。

- ビタミンやアミノ酸、糖類、炭水化物等生きて行く上で必要なものがありますが、ミネラルだけは他と異なります。それは圃場(農地)に沢山施肥した石灰がカルシウムイオンになるのには長い時間が掛かるのと同様で、吸収されるサイズになって初めてミネラルと呼ばれます。

- 植物の場合は1ミクロン以下のサイズが条件で微生物が活性した状態で自然に作られます。もっと分かり易く言い換えると植物が持っているミネラルを細胞から出すとできるので、堆肥や残渣を微生物が分解すると多くなります。逆に肥料成分だけを圃場に施肥し、作物を収穫するとどうしてもミネラル不足がおこります。

- 生物にとってミネラルは重要な栄養素ですので、どうしてもなくなると勢いがなくなります。作物にミネラルを与えると急に生理活性するのはその作用が大きいからです。吸収しやすいミネラルの豊富な土は微生物が常に活性していますので病害虫に強い元気な作物を育てます。

- ミネラルは緩衡能(かんこうのう)と言われる力を持っています。中性に戻す効果で偏ったペーハーを補正します。それは土の環境を安定させる力として働きます。

また、ミネラルと言われるサイズになると浸透性や吸収性、速効性が高まります''。ただし、ミネラルは重金属ですので使用には注意が必要です。

アミノ酸の効果と使用方法

- アミノ酸は植物にとって最高の便利資材です。根から硝酸態窒素を吸収してタンパク質を合成するより直接吸収すればエネルギーを一工程節約できます。

また、光合成によって葉で造る炭水化物もアミノ酸から窒素を取り除くだけで炭水化物ができエネルギーを節約できます。

- アミノ酸は作物の成長を助け楽に栄養成長を促し、炭水化物のゆとりを生むので組織が頑丈にでき活性が高まり、ミネラルの吸収も高まります。

また、ミネラルが豊富にあるとホルモンや酵素を多く作られ製品価値や食味等が上がります。

アミノ酸で土の環境を作る

- アミノ酸は土中ではあまり多くあるとは限りません。それはアミノ酸分解する微生物がいない圃場が多いからです。アミノ酸資材を施肥しても使い切ると分解がされないので、葉面散布したアミノ酸資材も効果を出しません。

それはアミノ酸が使われる場所は根だからです。根圏にアミノ酸がないと、葉面散布で吸収したアミノ酸で根が活性しても効果になりません。

- 微生物が活発にアミノ酸を分解している土壌で、アミノ酸資材を葉面散布すれば作物が活性し、成育が早くなったり、登熟が早まり、旨味成分を多く蓄え作物の食味アップにもなります。

ただしアミノ酸は悪い菌にも効果を出します。土壌に良い菌を増やすことは全てにおいて重要です。

有機肥料のアミノ酸

- 有機肥料に含まれる窒素化合物の大半は蛋白質です。蛋白質は約20種類のアミノ酸で構成される化合物です。有機肥料の種類によって含まれるアミノ酸は異なっています。さらに、有機肥料を土壌に施用すると、相当量の遊離のアミノ酸が生成されることも確かめられています。

- トマトの事例では、微量のアミノ酸を添加によって生育が促進された。

- 裸麦の事例では、アミノ酸を唯一の窒素源として増収した。

- これら以外にも、プロリンなどのアミノ酸を追肥すると着果促進''などの効果も報告されています。

- 水稲や果菜では、栄養生長から生殖生長への転換期にプロリンが増加するなど、生育時期や季節によってアミノ酸組成が変化することが知られています。

土作り(微生物の必要性)

- 土は現在偏った肥料の施肥によってバランスが良くありません。有機質資材を使用しているからと言ってもリン酸や石灰が自然と多くなってしまい、過剰な肥料分で調整が旨く行っていない場合が多い状況です。

- 生きている土は微生物が豊富にあって、酸素や水を良く通しペーハー(pH5~6)も安定しています。微生物が多いと土は活きていますから、有機質資材を良く分解して、作物が根から吸収しやすい養分や栄養を作り出します。

- リン酸やカリが多くなると塩基化しやすく、分解するにはペーハーが5から6でないとしません。根から出る根酸も植物の生理活性や剪定等から出ますのでメカニズムを理解しないと旨く行きません。

乳酸菌

- 糖をエサに乳酸などの有機酸を多く作り出すのが特徴。条件的嫌気性菌で、嫌気的な条件で乳酸を作るが、酸素があっても平気。桿菌と球菌があり、桿菌にはヨーグルトや乳酸菌飲料をつくるラクトバチルス、球菌にはチーズやヨーグルトをつくるストレプトコツカスなどがいる。

- ボカシ肥・発酵肥料づくりでは、こうじ菌や納豆菌がつくった糖をエサに増殖、乳酸は強酸性なのでボカシ肥のpHが下がり、酸性を好む酵母菌が増殖しやすくなる。

- 米ヌカを葉面に散布して病害虫を防除米ヌカ防除している生産者は、米ヌカで乳酸菌が繁殖し、つくられた乳酸で葉面のpHが4.5以下の酸性に変わり、病原菌は殆んど活動できなくなると言う。また、乳酸菌がつくる有機酸は土のミネラルを溶かしたり、キレート化したりして、植物に吸収しやすくする。

- 乳酸菌をメインにした微生物資材も市販されている。

※マーモ30の中には微生物ではpH4~5の乳酸菌や酵母菌等とミネラルが入った微量要素にアミノ酸は30種類も含まれている。

酵母菌

- 自然界では熟した果実(特にブドウ)の表面などに多く、糖をエサに様々なものを合成する力が強い。糸状菌(カビ)の仲間だけが、カビ特有の長い菌糸はつくらず、カビの胞子が独立したような丸い形で、カビと細菌の中間的な性質をもつ。酸素があってもなくても生活でき、酸素のない状態では糖からアルコールをつくり、酸素があると糖を分解して各種のアミノ酸、有機酸を合成する。

- ボカシ肥・発酵肥料づくりでは仕上げに働く菌で、こうじ菌や納豆菌が有機物を分解してつくった糖などをエサに、アミノ酸、ホルモン、ビタミンなどつくる。良質の発酵肥料は全体が酵母菌の固まり、田畑に入ると土の微生物が一斉に活性化し、土が肥沃になる。化学肥料をも分解し、酵母菌の活躍で良質の化学肥料ボカシができる。

- また、酵母菌が出す酵素は殺菌力が強く、酵母菌資材を活用した種モミ処理も注目されている。

根圏微生物

- 根の周り(根圏)に生息する微生物のこと。根圏では、根酸その種からの分泌物などをエサに微生物が繁殖し、その微生物が土の養分を作物が吸収しやすい形態に変えたり、微生物が分泌する養分を作物が受け取るなど、作物と微生物が共生する活性の高い場となっている。

- チッソ固定菌、リン溶解菌、糸状菌、細菌、菌根菌など多様な微生物がおり、(1)養分吸収、(2)根の形態、(3)生理活性物質生産、に対する働きを通して、直接植物の生育に影響を及ぼしている。

見逃せないのが、(4)根圏微生物が根圏環境を保護し病原菌の植物根への感染の防除に役立っているという点である。根まわり堆肥は、良質の微生物が豊富に存在する堆肥で根を守り、病害虫にかかりにくい環境をつくっていることになる。落ち葉の踏込み床なども最高である。

葉面微生物

- 葉の表面に生息する微生物のことで、糸状菌(カビ)、酵母、細菌などが多い。米ヌカを葉の表面や通路に散布したら病害が激減したという報告から、葉面微生物に注目が集まっている。一見何もなさそうに見える葉っぱの表面だが、葉から分泌される糖類や有機酸、古くなった細胞がはがれたものなど付着しており、葉面微生物はこれらを分解して葉面をきれいに保ったり、病原菌から植物を守ったりしている。

- その仕組みだが、(1)葉面微生物が抗菌物質を出す、(2)病原菌に寄生して病気にする、(3)栄養分を病原菌と奪い合う、(4)作物を刺激して抵抗を誘導する、(5)植物が出す他感物質によるアレロパシー。

- 米ヌカの散布は、葉面微生物のエサを補給していると同時に、繁殖した菌が胞子を飛ばすため、さらに葉面微生物を豊かにする役割を果たす。

- この胞子だが、人間が歩くとか、動くものがあると飛ぶ。畑によく足を運ぶと、結果的に菌もよく飛散すると言うからおもしろい。

微量要素

- 植物の必須元素といわれている二三元素のうち、微量要素と言われているのは、モリブデン、銅、亜鉛、マンガン、鉄、ホウ素、塩素の七元素。これらの微量要素は、微量ではあるが、体内で光合成や硝酸還元などの代謝に重要な役割を果たしているため、不足するチッソ代謝を狂わせて、チッソ過多の農産物の原因になり、病気に弱い、体質をつくったり味を悪くしたり、日持ちを悪くしたりすると言われている。

- 収穫に含まれたこれらの微量要素は食事を通じて人間にも影響する。最新「五訂日本食品標準成分表」で新たに加わった亜鉛の場合、不足すると生殖機能不全、精子の減少、前立線肥大、動脈硬化や高血圧などの生活習慣病、さらには味覚障害などの症状があらわれると言う。

- 微量要素はもともと土にあり、堆肥などから供給されるからあえて施用する必要はないという考えがある一方、土壌分析にもとづいて積極的に施用するやり方もある。微量要素は過剰害も出やすく注意が必要。

また、その吸収はpHの影響を受け、特にアルカリ化すると鉄、マンガン、ホウ素、亜鉛などが効きにくくなる。米ヌカなどを活用した土ごと発酵は、土や有機物の微量要素を引き出す方法ともいえる。

製造元